Philosophe et politiste, enseignant à Sciences Po Lyon, Philippe Corcuff vient de publier La Grande Confusion*, une somme de plus de 600 pages consacrée aux passerelles idéologiques entre la gauche et la droite, y compris la plus extrême. Entretien.

Conspiracy Watch : Pourquoi consacrer une « petite encyclopédie critique » au thème de la confusion ?

Philippe Corcuff : Dans Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard (éd. Textuel, 2014), j’avais évoqué la prégnance des thèmes d’extrême-droite dans le débat public. Le livre avait une dimension pamphlétaire, mais je me suis aperçu que les problèmes posés étaient plus larges et réclamaient une analyse à la fois plus globale et plus distanciée. J’ai voulu alors me lancer sur la voie étroite et instable d’un ouvrage doté d’une rigueur universitaire et cependant accessible à un large public. Les discours d’une centaine de locuteurs que j’ai étudiés sont documentés, précisément référencés et contextualisés, en s’appuyant sur un cadrage théorique, ce qui implique beaucoup de notes de bas de page. Mais la multiplication des exemples rend plus concret le propos et les références aux cultures populaires (chansons, films, séries TV) permettent d’aérer la lecture. C’est dans cette perspective que je me suis efforcé d’analyser un basculement idéologique à partir du milieu des années 2000, en France et dans d’autres pays du monde, associé au recul du clivage gauche-droite, qui avait été jusque-là le mode de lecture principal de l’espace politique. Trois « formations discursives », pour reprendre un concept cher à Michel Foucault, leurs intersections et leurs interactions permettent alors de rendre compte de manière éclairante des déplacements idéologiques en cours : l’ultraconservatisme, le confusionnisme et l’identitarisme.

L’ultraconservatisme, ce sont des auteurs comme Alain Soral et Eric Zemmour ou la théorie du « Grand Remplacement » de Renaud Camus. C’est l’extrême droite idéologique. Le confusionnisme, c’est le développement d’interférences, d’analogies et d’hybridations entre des discours d’extrême droite, de droite, de gauche modérée et de gauche radicale. Mon livre s’arrête longuement sur les zones confusionnistes à gauche. L’identitarisme enfin, qui est souvent présent dans l’ultraconservatisme comme dans le confusionnisme, c’est la tendance à se focaliser, lorsqu’on appréhende un individu ou un groupe, sur une identité principale compacte et fermée, par exemple une identité nationale ou une identité religieuse.

CW : Quelle est la traduction politique du confusionnisme ?

Ph. C. : Le confusionnisme, dans le contexte actuel, bénéficie plutôt à l’extrême droitisation de la politique. Car l’affaissement du clivage gauche/droite laisse un espace libre à une variété de bricolages idéologiques qui peuvent avoir des apparences de gauche. Toutefois, dans un autre contexte, cela aurait pu bénéficier à la gauche. C’est le contexte global qui contribue à donner leur sens aux rapiéçages idéologiques d’une époque. Aujourd’hui en tout cas, une partie des thèmes de l’extrême droite est devenue la matrice du débat médiatique, politicien comme sur Internet et sur les réseaux sociaux. Je distingue bien ces espaces publics de la société française dans son ensemble, qui est, elle, beaucoup plus composite, contradictoire et mouvante. C’est à mon avis les espaces publics qui s’extrême droitisent nettement plus que globalement la société française.

CW : Quel rapport y a-t-il entre confusionnisme et complotisme ?

Ph. C. : Un des piliers intellectuels de la gauche depuis la fin du XVIIIe siècle a été, selon moi, l’alliance d’une critique sociale structurelle et d’un horizon d’émancipation individuelle et collective. Quand on critique les contraintes structurelles qui produisent des injustices, des inégalités et des discriminations, des dominations, on s’inscrit justement dans une critique sociale structurelle. Une critique de structures sociales qui ne pèsent pas que ponctuellement ou seulement sur tel ou tel individu, mais qui marquent toute une série de groupes et d’individus avec une certaine stabilité. C’est ce qui a été développé dans l’anarchisme, le marxisme ou les sciences sociales contemporaines. Et une tendance forte de la gauche historiquement, c’est de lier la critique du négatif à la possibilité d’un positif : la justice sociale, l’égalité, l’émancipation. Il ne s’agit donc pas d’imputer les problèmes d’une société à des manipulations de méchants tapis dans l’ombre, dans une logique complotiste. Il s’agit d’user de sa raison critique, valorisée par les Lumières du XVIIIe siècle et relancée par la critique socialiste des XIXe et XXe siècles, pour identifier les sources structurelles des maux qui nous affectent, pour ensuite s’efforcer de les surmonter soit par la réforme, soit par un bouleversement révolutionnaire de l’ordre social.

Avec la régression des grandes organisations de gauche, en particulier du pôle communiste et du pôle social-démocrate, le couple critique sociale-émancipation est en train de s’effriter dangereusement. À partir de là, comme dans les années 1930, la pensée conservatrice s’accapare la critique sociale sous la forme de ce que j’appelle un « hypercriticisme », une forme de critique qui mitraille la société dans tous les sens, sans appuis éthiques et politiques clairs. C’est souvent dans un cadre nationaliste et associé à la justification de formes de discrimination comme le sexisme, la xénophobie, l’homophobie, etc. Cet hypercriticisme a comme une de ses formes rhétoriques principales le conspirationnisme, l’idée que les maux de la société trouvent leur explication dans une manipulation consciente et cachée par des groupes ou des individus. C’est très clair pour les pensées d’extrême-droite, avec les Soral, Zemmour ou Renaud Camus, mais également à gauche, chez les radicaux comme chez les modérés, avec par exemple les hypothèses complotistes des dirigeants socialistes pendant « l’affaire Strauss-Kahn » à New-York, ou le conspirationnisme climato-sceptique vers lequel a dérivé Claude Allègre. Dans une gauche initialement libertaire lorgnant de plus en plus vers un nationalisme brouillant la frontière symbolique avec l’extrême droite, il y a les hypothèses complotistes les plus farfelues exprimées de plus en plus dans les interventions médiatiques de Michel Onfray. Au sein de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon peut user de ficelles complotistes quand il tente tactiquement de se sortir de « l’affaire des perquisitions », ou Frédéric Lordon peut délégitimer la critique du conspirationnisme, voire admettre des formes modérées de complotisme.

N’oublions pas, non plus, combien la critique manichéenne des médias venant de la gauche radicale, avec PLPL, puis Le Plan B, pour la rhétorique de l’insulte, et ACRIMED, sous une forme plus soft, a accoutumé dans les années 1990-2000 la critique de gauche à se concentrer sur les supposées manipulations cachées de « méchants » et de « traîtres ». Aujourd’hui ce manichéisme anti-médias de gauche risque de ne plus intéresser que les archéologues et les historiens des idéologies, tant l’ultraconservatisme a mis la main sur le conspirationnisme anti-médias, avec des postures dotées d’analogies vis-à-vis du gauchisme simpliste qui l’a précédé, mais sans la connexion à un horizon d’émancipation : chez Elisabeth Lévy, Mathieu Bock-Côté, Zemmour, Soral, les sites d’extrême-droite dits de « réinformation », avec la figure de l’ancien député européen du Front national Jean-Yves Le Gallou, ou leurs échos confusionnistes sur les réseaux sociaux.

Ainsi, légitimer aujourd’hui le conspirationnisme et délégitimer sa critique, c’est renforcer les bricolages idéologiques ultraconservateurs, qui en ont fait un des moteurs rhétoriques de leur dynamique actuelle. C’est une façon de rendre confuse et superficielle la critique sociale en risquant de l’arrimer à un hypercriticisme complotiste. Or, l’hypercriticisme complotiste ultraconservateur qui bénéficie de cette légitimitation va charrier la justification de discriminations en dénonçant les prétendus complots du « lobby antiraciste », du « lobby gay », du « lobby féministe », du « lobby juif » (souvent euphémisé en « lobby sioniste »), du « lobby musulman » (souvent euphémisé en « lobby islamiste »), etc. Le conspirationnisme est ainsi devenu un des principaux tuyaux rhétoriques des dérèglements idéologiques au profit de l’extrême droite.

CW : Vous pensez donc que c’est une erreur d’attaquer ceux qui critiquent les complotistes et déconstruisent leur discours ?

Ph. C. : Je pense qu’il faut réaffirmer la nécessité, du point de vue des sciences sociales comme des pensées de gauche, d’une critique radicale du conspirationnisme. D’abord parce que le conspirationnisme est antinomique avec les modes de connaissance des complications des mondes sociaux produits par les sciences sociales, bien qu’il en ait les apparences, ce qui crée un trouble. Ensuite, parce qu’il est, comme je l’ai dit, un des vecteurs principaux de l’extrême-droitisation et pourrait permettre le développement d’organisations politiques, voire de régimes « postfascistes ». On ne doit donc pas tergiverser sur cette question du complotisme et tous ceux qui, comme Frédéric Lordon, Juan Branco ou François Bégaudeau, disqualifient la critique du conspirationnisme, jouent avec le feu dans le contexte idéologique présent et participent en même temps à abaisser la connaissance produite par les sciences sociales.

Cependant, cette critique sans concession du complotisme doit clairement distinguer les complots des théories du complot. Les complots, c’est-à-dire des manipulations cachées et des « coups tordus », sont recevables comme un des facteurs possibles, en interaction avec d’autres facteurs, dans une explication pluridimensionnelle d’un événement ou d’un processus historique. Par contre, les théories du complot, en prétendant faire du facteur « complot » le facteur principal d’explication, ne sont pas acceptables.

CW : Sur ce que vous appelez « ultraconservatisme », ne distinguez-vous pas entre un camp, disons, de « droite révolutionnaire », pour reprendre la terminologie de Zeev Sternhell, et un camp plus classiquement « réactionnaire » ?

Ph. C. : Je n’entends pas l’ultraconservatisme comme forcément « réactionnaire » au sens restreint de courants réactionnels, visant le retour à un état antérieur fantasmé. Déjà, dans « la révolution conservatrice » à l’œuvre dans l’Allemagne de Weimar et qui facilitera l’accession au pouvoir des nazis, il y a des composantes de gauche, dans une alliance entre des thèmes conservateurs classiques et des thèmes sociaux visant à un bouleversement de l’ordre social et politique. Soral est sans doute celui qui revendique le plus cette filiation, en se définissant lui-même comme « national-socialiste français ». Sous une forme plus soft, Marine Le Pen a rénové le discours du Front national en l’associant à la question sociale, notamment pour séduire un ancien électorat populaire de gauche devenu abstentionniste. Zemmour, lui, vient du chevènementisme, et peut se réclamer à la fois du général de Gaulle et du dirigeant communiste Georges Marchais tout en réhabilitant plus récemment Pétain. Quant à Renaud Camus, cela a été un homme de gauche, militant du Parti socialiste et de la cause homosexuelle dans les années 1970-1980, qui a basculé d’abord dans l’antisémitisme, puis dans l’islamophobie.

Si on prend les discours de Soral, qui aurait été militant du Parti communiste dans les années 1990, et de Zemmour, ils sont d’accord à 80%, mais c’est sur le contenu de la xénophobie qu’ils différent principalement et, à partir de là, sur la stratégie politique à adopter : Soral veut faire une alliance entre chrétiens intégristes et ce qu’il appelle « les musulmans patriotes » contre les Juifs, alors que Zemmour participe à la stigmatisation des musulmans et des Noirs. Ce ne sont pas, non plus, les mêmes modes d’expression, puisque Zemmour occupe l’espace médiatique classique quand Soral n’existe que dans l’underground d’Internet et des réseaux sociaux, qui ont cependant un grand écho.

Un certain succès du rabâchage de Soral, c’est quand, parce qu’Emmanuel Macron a travaillé à la banque Rothschild, des sympathisants de la gauche radicale lors de la Présidentielle de 2017, puis des Gilets jaunes, font resurgir sur les réseaux sociaux le fantasme d’un Rothschild tout-puissant, vieux fantasme d’un antisémitisme anticapitaliste d’extrême droite et de gauche dont le sociologue Pierre Birnbaum a montré qu’il remonte en France à 1830 et qu’il renaît périodiquement. Certes, tous ceux qui se sont arrêtés sur le nom de Rothschild lors de la dernière présidentielle, puis au cours du mouvement des Gilets jaunes ne donnaient pas des connotations antisémites à leurs critiques du « macronisme » et n’avaient pas connaissance de ce background historique. Cependant, avec les potentialités inscrites dans son histoire, dans un contexte ultraconservateur et confusionniste, après le pilonnage antisémite de Soral pendant des années, avec une remontée de l’antisémitisme, la réactivation du signifiant « Rothschild » devient facilement disponible pour des usages antisémites.

CW : On a des électeurs de gauche qui ne sont pas du tout sûrs d’aller voter contre l’extrême droite si le scénario d’un second tour Macron-Le Pen se vérifiait. Qu’est-ce que cela dit de l’époque ?

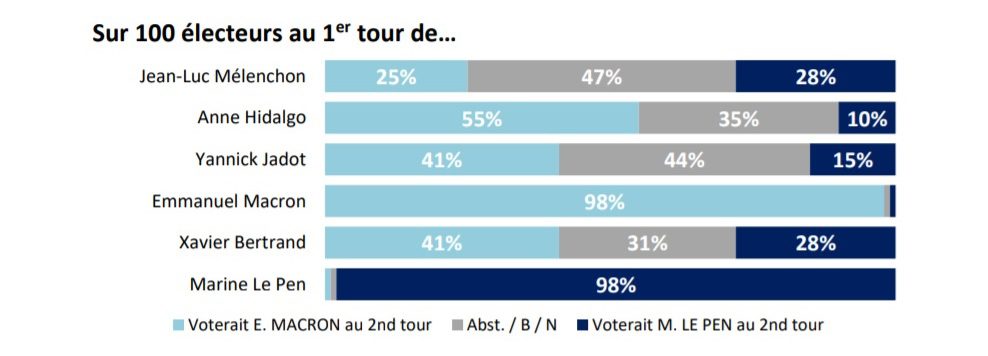

Ph. C. : C’est dû à l’effritement de la frontière symbolique entre l’ensemble de l’espace politique, gauche comme droite, et l’extrême-droite. Ce qui constitue un des marqueurs du confusionnisme ambiant. Je pense qu’un des moments clé de ce basculement, c’est le deuxième tour de la dernière présidentielle, avec par exemple les tergiversations de Mélenchon qui ne donne pas de consignes claires de vote dans le duel Macron-Le Pen. Deux ans et demi après, en décembre 2019, le député Insoumis Adrien Quatennens parle de « bonnet blanc et blanc bonnet ». Donc ça s’aggrave. Dans le livre, j’analyse d’ailleurs une série de sondages depuis 2019, qui montrent qu’une fraction significative, variable en fonction des moments des sondages, de gens ayant voté ou envisageant de voter pour Mélenchon ou La France insoumise pourrait voter Le Pen au deuxième tour face à Macron. Cela ne veut pas dire qu’ils le feront. Si loin de l’échéance électorale, les sondages ne sont guère prédictifs. Mais cela constitue un indice de déplacements idéologiques à une échelle plus large dans le moment même du sondage. Ces déplacements idéologiques ne seront peut-être que passagers, en ne débouchant pas au bout du compte sur un vote d’extrême droite. Mais quelque chose est en train d’affecter un secteur des opinions à gauche ; opinions dont un des pionniers de la sociologie, Gabriel Tarde, a mis en évidence le caractère mouvant. Or, ce sont des politiciens, on l’a vu, mais aussi des intellectuels qui ont contribué à alimenter ce flou, comme Etienne Chouard, Jacques Sapir, Frédéric Lordon, Eric Hazan, François Bégaudeau, Giorgio Agamben, Chantal Mouffe ou Michel Onfray. Ce dernier ira jusqu’à la création en avril 2020 de la première revue systématiquement confusionniste : Front populaire qui, sous un nom au cœur de l’imaginaire historique de la gauche, donne surtout la parole à des auteurs de droite radicalisée et d’extrême droite, à côté de quelques auteurs de gauche.

CW : En août 2019, Emmanuel Macron a utilisé l’expression d’« État profond ». Pourquoi reprendre cette terminologie à son compte ?

Ph. C. : Je montre dans mon livre que l’extrême-droitisation et le confusionnisme ne sont pas des phénomènes mécaniques, mais passent souvent par les activités tactiques de politiciens ou de journalistes qui n’ont pas forcément conscience de ce qu’ils sont en train de faire. Je m’inspire ici des analyses de l’économiste américain Thomas Schelling et du politiste français Michel Dobry. Macron commence à partir de décembre 2018, en réaction aux Gilets jaunes, à mettre le doigt dans les thèmes confusionnistes : c’est un retour du thème « sarkozyste » de « l’identité nationale » et un certain usage de la laïcité, associés à une certaine position vis-à-vis des migrants et de l’islam, dans des amalgames associant à « l’islamisme » des pratiques plus larges stigmatisées comme « communautarisme », puis « séparatisme ». Or, cela ne correspond pas à son positionnement pluriculturel et à distance des thèmes identitaires lors de la campagne de 2017. Il va aussi introduire parfois des petits éléments complotistes ou de légitimation du conspirationnisme, par exemple pendant « l’affaire Benalla » face aux révélations de la presse ou en rendant visite à Didier Raoult lors de la première vague de Covid-19 devant les critiques visant sa politique sanitaire. Il s’agit souvent de petites tactiques politiciennes à court terme, dans le feu de l’action, mais en produisant des effets, non maîtrisés et même non perçus par lui, de légitimation du conspirationnisme à moyen terme. Ce sont aussi, par exemples, ses clins d’œil à Zemmour, à Philippe de Villiers ou à Jean-Marie Bigard, encore pendant le Covid-19. Au fil du temps, le président Macron est devenu un des principaux locuteurs confusionnistes sur la scène officielle, avec d’ailleurs son concurrent de gauche radicale Jean-Luc Mélenchon. Si je me place sur le terrain des jugements éthiques, je dirais qu’on assiste à une dégradation morale et politique du personnel politique, où l’éthique de responsabilité est remplacée par une éthique d’irresponsabilité, où les composantes tactiques du jeu politicien, qui ont fréquemment existé dans les pratiques politiques depuis longtemps, prennent le pas sur le reste, avec une déconnexion vis-à-vis d’un projet à moyen et long terme.

CW : Vous faites référence au projet de loi contre le séparatisme...

Ph. C. : Bien avant ! Ça commence le 10 décembre 2018 avec l’annonce du « Grand débat national », où il associe « laïcité », « identité nationale » et « immigration ». Il complète, lors d’une conférence de presse du 25 avril 2019, par le lien entre « islam politique » et « communautarisme ». Avec sa prise de parole devant les députés de La République en marche le 11 février 2020, le terme « séparatisme » va tendre à se substituer à celui de « communautarisme ». Ce dernier terme est emprunté, dans l’acception d’un « séparatisme » religieux et culturel, à Christophe Guilluy, l’un de ces idéologues ultraconservateurs venus de la gauche. Guilluy est un des premiers à l’utiliser en ce sens dans un article sur « Le séparatisme français » publié sur le site Les influences le 22 mai 2009, puis dans son livre de 2010 Fractures françaises. À la veille des élections européennes, dans une tribune publiée dans la presse européenne le 5 mars 2019, Macron propose même de « remettre à plat l’espace de Schengen », en faisant donc des concessions à un thème de l’extrême droite et de la droite radicalisée. Tout ça, ce sont des coups tactiques et je ne suis pas sûr qu’il soit conscient de ce qu’il est en train de faire. Ce faisant, il ressemble beaucoup à Nicolas Sarkozy, dont il s’est d’ailleurs rapproché ostensiblement à l’occasion de son tournant identitariste.

CW : Que répondez-vous par exemple au Printemps républicain qui estime que nous sommes pris en tenaille par deux logiques identitaires concurrentes, celle de l’extrême-droite identitaire d’un côté et celle du décolonialisme indigéniste de l’autre ?

Ph. C. : Tout d’abord, il ne faut pas confondre identité et identitarisme. L’identité n’est pas forcément à mettre en cause. Il est légitime que les individus et les groupes soient en quête de repères pour tenter de se définir. L’identitarisme, par contre, est le fait de réduire une personne ou un groupe à une identité principale, fermée et homogène, qui peut être religieuse, nationale, régionale, communautaire, etc. Cela peut être une définition en négatif, en réduisant quelqu’un à une identité qu’on lui accole, en disant « c’est principalement un musulman » ou « c’est principalement un juif », ou, à l’inverse, une définition en positif, avec l’identité comme revendication, par exemple « l’identité française ». Le Printemps républicain, que je préfère appeler « Hiver républicain », se trouve en fait lui-même pris dans un identitarisme aux tendances confusionnistes que j’appelle « national-républicain ».

Je cite par exemple dans mon livre un éditorial dans Marianne de Natacha Polony intitulé « Sauver les Français musulmans », au moment de la marche contre l’islamophobie de novembre 2019, dans lequel elle affirme qu’il faut faire « passer les lois de la République et l’appartenance à la communauté nationale avant leurs convictions religieuses », celles des musulmans dans ce cas, mais cela pourrait être aussi les convictions spirituelles juives, catholiques, athées ou agnostiques. Ça c’est un énoncé typiquement identitariste qui, sous prétexte de défendre la laïcité, comme souvent ce courant national-républicain, se trouve en fait en contradiction avec la loi sur la séparation des Eglises et de l’État. Car la première phrase de l’article 1er de la loi de 1905 affirme : « La République assure la liberté de conscience ». Ainsi la République ne demande pas aux croyants ou aux incroyants de considérer dans leur for intérieur que leur foi et/ou leurs valeurs sont inférieures à l’appartenance à la communauté nationale et aux lois de la République. Ce que demande la République, c’est que, quelles que soient leurs attachements spirituels, ils appliquent les lois de la République. Mais, sur leur for intérieur, la République n’a pas à légiférer. On a bien dans ce cas chez Polony un identitarisme, un identitarisme national-républicain, pour lequel une identité principale doit prédominer pour l’ensemble des individus vivant sur le territoire français.

Cet identitarisme national-républicain se méconnaît le plus souvent comme identitarisme, en prétendant même combattre depuis une position anti-identitaire les autres identitarismes, car il est imbibé d’arrogance hexagonale supposant avoir les clés de l’universel. Il se caractérise alors lui-même comme « universalisme », avec une sorte de monopole franco-français sur la définition de l’universel. Or, comment parler au nom du genre humain et de la planète, à partir de l’Hexagone seulement ? Je suis pour ma part attaché à l’horizon d’un universalisable hérité des Lumières, de la Révolution française et du meilleur de l’histoire du socialisme. Mais bien un universalisable, comme pari, processus et horizon, impliquant un dialogue interculturel pour faire advenir au niveau mondial des graines d’universel, contre tous les identitarismes justement. Cela suppose une pensée de l’ouverture à ce qui est autre, que j’emprunte à Emmanuel Levinas, croisée avec une pensée de l’hybridation identitaire ouverte sur le monde, que je tire d’Édouard Glissant. En fait, l’« Hiver républicain » ne fait que promouvoir un identitarisme parmi d’autres dans une lutte manichéenne contre d’autres identitarismes, ne rompant pas alors avec les mécanismes identitaristes.

CW : Il s’agit peut-être simplement d’affirmer qu’il n’y a qu’un seul genre humain et qu’on peut partager quelque chose de commun au-delà de tout ce qui nous sépare, de nos particularismes, de nos identités justement…

Ph. C. : Oui, mais comment penser que cet universalisme appartiendrait à la France ? L’histoire française peut certes proposer des repères sur ce qui est universalisable, ce qui pourrait devenir universel. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en décembre 1948 est en partie inspirée de celle de 1789 en France. Mais cette universalisation suppose un dialogue interculturel. Ce qu’on peut proposer, c’est un horizon d’universel en fonction de sa tradition, ce que l’on estime universalisable. Il n’y a donc pas à proprement parler de positions « universalistes », il y a seulement des propositions d’universalisable. Pour ma part, c’est en tant qu’héritier d’un certain républicanisme, mais un républicanisme qui s’efforce de penser contre ses impensés historiques, notamment sexistes et coloniaux, que j’oppose la possibilité d’un universalisable tout à la fois à l’identitarisme national-républicain et à son arrière-plan d’arrogance coloniale, aux identitarismes islamo-conservateurs, dont leurs formes meurtrières extrêmes djihadistes, à l’identitarisme catho-intégriste, à l’identitarisme inversé des Indigènes de la République ou à la déconstruction dite « postmoderne » de toute perspective d’universel.

C’est dans ce cadre qu’il me semble qu’une République doit permettre la constitution d’espaces communs entre les personnes, et non leur imposer une identité principale homogène. Cela n’a pas de sens, par exemple, que, en se basant sur la loi de 1905, Emmanuel Macron avance dans un discours du 2 octobre 2021 que l’État républicain doit développer « un islam des Lumières », pas plus qu’il n’a eu vocation historiquement à bâtir « un judaïsme des Lumières », « un christianisme des Lumières », etc. C’est à des musulmans, à des juifs, à des chrétiens, etc., dans l’échange avec les forces émancipatrices dans notre société, à dessiner ces hybridations entre héritages religieux et héritages des Lumières.

Tout cela n’est pas sans rapport avec la tradition politique française de « la République une et indivisible », qui apparaît comme une modalité de la forme politique moderne esquissée par Thomas Hobbes dans son Léviathan en 1651. Pour Hobbes, il s’agit de passer du Multiple à l’Un par le mécanisme de la représentation politique, via un homme ou une assemblée, donc d’écraser la pluralité au profit de l’unité. Dans son ouvrage inachevé Qu’est-ce que la politique ?, Hannah Arendt a ébauché une autre possibilité. Pour elle, la politique consisterait à créer des espaces communs en partant de la pluralité humaine, sans écraser cette pluralité au nom de l’Un. Elle privilégie ainsi la dialectique du pluriel et du commun à la place de l’arrogance de l’unité vis-à-vis de la pluralité. Mon républicanisme est arendtien et non hobbesien.

CW : Vous avez parlé de l’association du conspirationnisme avec un processus en cours d’extrême droitisation. Mais vous abordez aussi dans le livre les dérives proprement intellectuelles du conspirationnisme…

Ph. C. : Les discours conspirationnistes s’autorisent souvent d’une posture qui semble puiser dans le rationalisme cartésien : le droit au doute illimité, absolu. « On doit pouvoir douter de tout », nous dit-on. On trouve cela au sein des groupes complotistes comme le 9/11 Truth Movement aux États-Unis ou ReOpen911 en France. Cependant ils oublient que Descartes pointe aussi, dans son célèbre Discours de la méthode, une pathologie du doute : l’attitude des « sceptiques, qui ne doutent que pour douter », dans une relance perpétuelle du doute qui devient sa propre fin et non plus un moyen de la connaissance.

Mais c’est le grand philosophe du XXe siècle Ludwig Wittgenstein qui nous permet d’aller plus loin dans son ouvrage inachevé De la certitude. Car il y explore les limites du doute : « Celui qui voudrait douter de tout n’arriverait jamais au doute », écrit-il. Pourquoi ? Parce qu’il faudrait douter du mot doute. La prétention à douter de tout serait autoréfutante, se réfuterait elle-même. Pas seulement parce qu’on ne peut pas douter du doute si on prétend douter, mais aussi parce que, à chaque fois qu’on formule un doute, on doit mettre hors de doute une série de mots – et les réalités auxquelles ils renvoient – nécessaires pour formuler ce doute. Si je dis « je doute que des avions détournés par des djihadistes se soient écrasés volontairement sur les tours du World Trade Center dans la ville de New York le 11 septembre 2001 », je ne dois pas douter, en tout cas au moment où je l’énonce, de l’existence d’« avions », d’« écraser », de « tours du World Trade Center », de « ville de New York », de « 11 septembre 2001 », etc. D’où la notion métaphorique de « gonds », comme les gonds d’une porte, chez Wittgenstein, mettant l’accent sur le fait que tout discours suppose du non-interrogé, du non soumis au doute, y compris le discours du doute, pour pouvoir simplement s’énoncer. Le philosophe précise ainsi : « les questions que nous posons et nos doutes reposent sur le fait que certaines propositions sont soustraites au doute – sont, pour ainsi dire, comme des gonds sur lesquels tournent nos questions et nos doutes. [...] Si je veux que la porte tourne, il faut que les gonds soient fixes ».

Contre les prétentions complotistes au doute illimité, au doute absolu, les indications de Descartes et surtout celles de Wittgenstein ouvrent la voie à un usage raisonné et raisonnable du doute, nécessaire pour l’expression de la raison critique hors des marécages conspirationnistes.

CW : Certains estiment que le complotisme n'est pas le symptôme d’une radicalisation ou d'une tendance à la crédulité mais naîtrait d'une soif de vérité, de transparence, d'une allergie au mensonge, aux injustices, d'une aspiration à plus de démocratie... Qu’en pensez-vous ?

Ph. C. : Il peut y avoir des aspirations à la vérité contre les injustices établies qui circulent dans les usages des schémas complotistes. Mais ces aspirations sont détournées au profit de logiques simplistes, manichéennes. On ne veut alors voir qu’un Mal unique ou principal, et derrière ce Mal des intentions malfaisantes. Alors que la critique sociale nuancée portée par les sciences sociales contemporaines, si décriées pourtant aujourd’hui de Manuel Valls à Frédérique Vidal, de Valeurs actuelles à Marianne, ne voient pas un Mal, mais des maux ayant tout au plus des intersections et des interactions entre eux. Et elles nous montrent que dans ces maux les intentions humaines ne sont pas toutes-puissantes, mais sont limitées par des mécanismes impersonnels non conscients et par des dynamiques aléatoires. Au lieu de se focaliser sur un adversaire diabolique, elles s’intéressent à ce que le philosophe Maurice Merleau-Ponty a appelé « l’adversité », qui nous affecte de l’intérieur et à l’extérieur, et dont les adversaires, pluriels, ne sont au mieux qu’une composante, la plus visible, la plus superficielle.

CW : Que faut-il faire pour que l'extrême droite cesse de « gagner la bataille des idées » ?

Ph. C. : Ce n’est pas simple. Mon livre a aussi été un combat contre moi-même, contre les impensés d’une quarantaine d’années de militantisme à gauche. « L’adversité », dont parle Merleau-Ponty, je l’ai sentie en moi, comme poids me reportant en arrière, pendant les trois années et demie d’écriture. Prendre conscience de l’espace global du « côté obscur de la force » idéologique aujourd’hui, aux croisements de l’ultraconservatisme, du confusionnisme et de l’identitarisme, ce peut être un premier pas. Cela pourrait nourrir la réinvention d’une gauche d’émancipation, avec des composantes aussi bien réformistes que révolutionnaires, en incluant ceux qui, comme moi, pensent qu’après les échecs des révolutionnaires comme des réformistes à sortir du capitalisme par des voies émancipatrices au XXe siècle, il faut expérimenter d’autres schémas stratégiques. La critique du négatif, à laquelle j’ai consacré La Grande Confusion, n’est guère suffisante. Il faudrait essayer de connecter cette critique aux desseins d’horizons positifs alternatifs, en les ancrant dans des expériences déjà en mouvement ici et maintenant. En ce sens, ma contribution d’intellectuel critique dans cet ouvrage est bien secondaire par rapport à l’ampleur des enjeux.

* La Grande Confusion. Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées, Éditions Textuel, 2021, 672 pages.

Voir aussi :

Philippe Corcuff sur le complotisme et la critique des médias

Depuis dix-huit ans, Conspiracy Watch contribue à sensibiliser aux dangers du complotisme en assurant un travail d’information et de veille critique sans équivalent. Pour pérenniser nos activités, le soutien de nos lecteurs est indispensable.